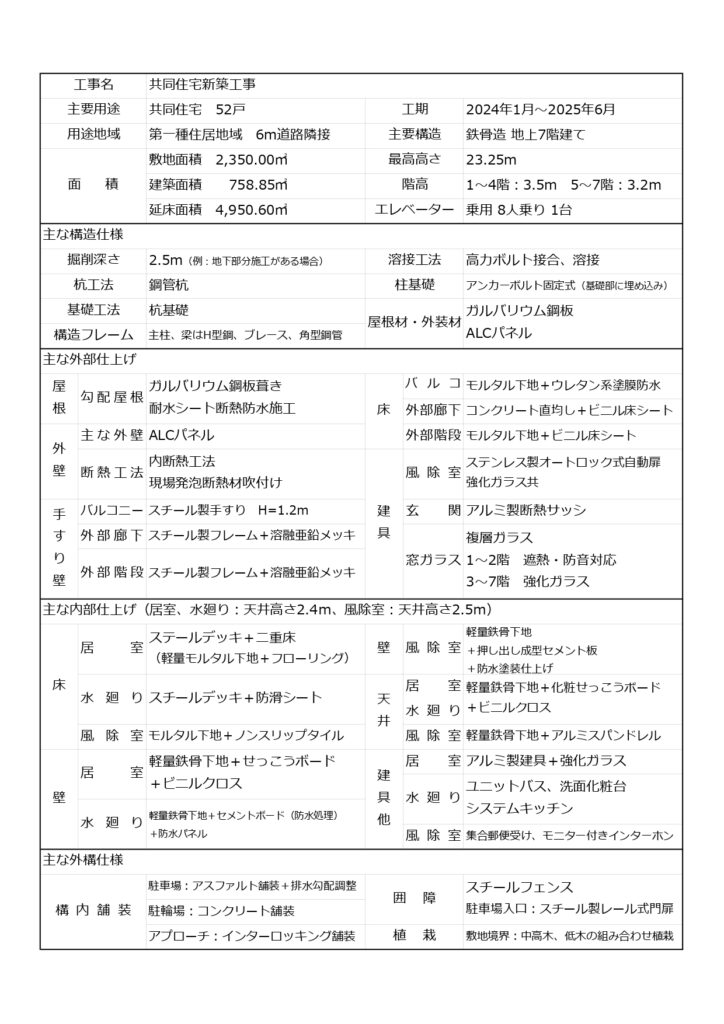

工事概要 鉄骨(S)造

問1-1 【建設工事の合理化で生産性を向上】

建設工事においては、施工の合理化を図ることで、生産性の向上、作業負担の軽減、および品質の確保が求められる。あなたが施工管理者の立場であると仮定し、以下の3つの観点から合理化策を提案し、それぞれの具体的な方法とその効果を記述せよ。

- 資材の調達・管理に関する合理化策

- 施工方法の見直しによる合理化策

- 工程管理の最適化による合理化策

なお、以下の内容は記述不可とする。

- 施工上必要としない工事や作業に関する内容

- 設計変更や仕様変更を前提とする内容

- 単なる作業時間の短縮のみを目的とした内容(例:単純に作業員の数を増やす、作業速度を上げる など)

解答例は下段↓↓↓にあります。

問1ー2【施工管理における生産性向上の取り組み】

建設業においては、限られた工期・人員の中で生産性を向上させることが求められる。

あなたが施工管理者の立場であると仮定し、以下の2点について具体的に記述せよ。

- これまでの建設現場における施工管理や作業体制の中で、生産性の向上を妨げていた要因 を挙げ、それがどのように業務の効率化を阻害していたかを説明せよ。

- その対策として、あなたが有効と考える 建設現場における生産性向上のための取り組みや工夫 を具体的に記述せよ。

解答例は下段↓↓↓にあります。

出題の狙いと対策

出題の狙い

本問は、建設業における働き方改革の一環として、施工現場の時間外労働の増加要因を分析し、その解決策を考えさせる問題 である。

以下のような能力を問うことが目的と考えられる。

- 時間外労働の発生要因を的確に分析する力

- 施工管理、工程管理、作業計画、資材調達などの面から、時間外労働が発生する原因を把握できるか。

- 単なる「人手不足」ではなく、具体的な業務内容と結びつけて説明できるか。

- 合理的な対策を考え、具体的に提案する力

- 施工管理者として、単なる「残業を減らす」という表面的な対策ではなく、根本的に労働時間を短縮できる方法 を考えられるか。

- ICT施工、プレファブ化、施工計画の見直し、チームマネジメントの改善など、実際の建設現場で役立つ視点を持てるか。

解答対策

- 「時間外労働の増加要因」と「その対策」のセットで整理する

- まず、時間外労働が発生する具体的な要因(例:施工計画の遅れ、人員配置の問題、施工方法の非効率性など)を挙げる。

- 次に、それに対応する合理的な解決策を具体的に説明する。

- 要因と対策を一対で書くことで、論理的な解答になる。

- 施工管理者の視点で実現可能な対策を考える

- 「残業を禁止する」「人員を増やす」といった単純な対策ではなく、

管理者として工事全体を見直し、業務を効率化する方法 を考えることが重要。 - 例えば、BIMを活用した施工計画の最適化、プレキャスト工法の導入、分業化の推進 などが考えられる。

- 「残業を禁止する」「人員を増やす」といった単純な対策ではなく、

対策のポイント

① 時間外労働の増加要因の分析

具体的な要因を挙げ、どのように労働時間が増えてしまうのかを説明する。

例として、以下のような要因が考えられる。

- 工程管理の問題:計画の遅れや天候の影響で工程が押し、時間外作業が発生する。

- 施工方法の非効率性:手作業が多く、作業が長時間化してしまう。

- 資材・機材管理の不備:資材が適切に手配されず、作業の待機時間が発生する。

- 職人・協力会社との連携不足:情報共有が不足し、作業の段取りが悪くなる。

② 時間外労働を削減するための対策

施工管理の視点で、現場を効率化し、労働時間を短縮する方法を考える。

1. 工程管理の最適化

- BIMを活用し、施工スケジュールの精度を向上させ、計画の遅れを防ぐ。

- 天候リスクを考慮し、可能な範囲で事前に工程を調整する。

2.省力化・機械化の推進

- プレキャストコンクリートやユニット鉄筋を活用し、現場作業を減らす。

- 重作業(型枠・鉄筋・溶接など)を機械化し、作業時間を短縮する。

3. 資材・機材の適正管理

- Just-In-Time方式を導入し、資材搬入を適切なタイミングで行う。

- クレーン配置や資材ヤードの計画を最適化し、無駄な移動を減らす。

4.協力会社との連携強化

- 施工計画を事前に共有し、職人の手待ち時間を減らす。

- 朝礼や定例会議で情報共有を徹底し、作業の段取りを改善する。

まとめ

本問は、建設現場における時間外労働の増加要因を分析し、それを削減するための具体的な取り組みを考えさせる問題 である。

施工管理者として、単なる人手不足や残業禁止といった対策ではなく、施工計画の改善、省力化技術の導入、協力会社との連携強化など、現場の合理化を意識した解決策を提示することが求められる。

・ 要因と対策をセットで論理的に整理することが重要。

・ 実務的な視点で、施工管理者として実現可能な対策を提案する。

・ BIM、省力化技術、工程管理の見直しなど、現代の建設業の動向を踏まえた解答が望ましい。

このようなポイントを意識すれば、論理的かつ実践的な解答 を作成でき、高得点が狙える!

問1-1 解答例3つ

解答例1 資材の調達・管理に関する合理化策

① プレファブリケーション(工場製作)の活用

▶ 方法

- コンクリート部材(プレキャストコンクリート)や鉄骨部材を工場で製作し、現場へ搬入する。

- 型枠付き鉄筋(ユニット鉄筋)やボイドスラブなど、現場加工を減らせる資材を採用する。

▶ 効果

- 現場作業の削減:型枠・鉄筋の現場加工が減り、作業負担が軽減。

- 施工精度の向上:工場製作により品質が安定し、施工精度が向上する。

- 天候の影響を受けにくい:工場で製作するため、天候による工程遅延が少なくなる。

解答例2 施工方法の見直しによる合理化策

② 高力ボルトのトルシア形ボルトへの変更(鉄骨工事の場合)

▶ 方法

- 従来のナット回しによる高力ボルトの締結を、トルシア形ボルトに変更する。

- トルシア形ボルトは、ボルトの先端が破断することで規定の締付け力を確保できるため、トルクレンチ調整が不要になる。

▶ 効果

- 作業時間の短縮:ナット回しの作業が不要となり、締付け作業の時間を短縮できる。

- 品質の安定:締付け管理が容易になり、締付け不足や過剰締付けのリスクを低減できる。

- 労力の軽減:作業員の負担が減り、作業効率が向上する。

3.工程管理の最適化による合理化策

③ BIM(Building Information Modeling)の活用

▶ 方法

- BIMを活用して施工シミュレーションを行い、事前に施工手順を可視化する。

- 資材搬入の計画や、工種間の作業干渉を事前に検討し、工程の最適化を図る。

▶ 効果

- 工程のスムーズな進行:施工の順序や手順を事前に検討できるため、手戻りを減らせる。

- 資材・人員配置の最適化:必要なタイミングで適切な資材・作業員を配置でき、無駄がなくなる。

- 施工トラブルの回避:作業干渉やスペース不足などの問題を、施工前に検出し対策できる。

まとめ

施工の合理化には、資材調達の工夫(プレファブ)・施工方法の改善(高力ボルト)・工程管理の最適化(BIM) など、多面的なアプローチが有効である。これらを適用することで、作業時間の短縮、品質の向上、コスト削減、労力の軽減 を実現できる。

問1-2 解答例

1.これまでの建設現場における施工管理や作業体制の中で、生産性の向上を妨げていた要因とその影響

建設現場では、多くの作業員や協力会社が関わるため、施工管理や作業体制の問題が生産性に大きく影響を及ぼす。生産性向上を妨げていた要因として、以下のようなものが挙げられる。

解答例1 「工程管理の不備による作業の停滞」

要因

作業工程の計画が不十分で、特定の作業が遅れると後続作業も影響を受ける。特に、工種間の作業干渉や資材不足による待機時間が発生しやすい。

影響

作業員の手待ち時間が増加し、効率的に作業が進まず、工程全体の遅れにつながる。

解答例2 「手作業中心の施工方法による非効率性」

要因

鉄筋の組立や型枠工事など、多くの工程で手作業に依存しているため、作業時間が長くなりやすい。

影響

熟練工の技術に頼る部分が多く、作業スピードにばらつきが出る。また、人員不足の影響を受けやすい。

解答例3 「資材管理や搬入計画の不備」

要因

適切なタイミングで資材が搬入されず、作業に必要な部材が不足することがある。搬入スペースの確保が不十分で、資材を取り出すのに時間がかかることも多い。

影響

作業の中断や手待ち時間が発生し、作業効率が低下する。

解答例4 「情報共有の不足による作業の遅れ」

要因

施工管理者と現場作業員、協力会社間での情報共有が不足し、指示の遅れや認識の違いが生じる。

影響

現場での段取りが悪くなり、作業が計画通りに進まないことがある。

2.生産性向上のための取り組みや工夫

生産性を向上させるためには、工程管理の最適化や施工方法の工夫、情報共有の強化が重要である。以下のような取り組みを行うことで、業務の効率化が期待できる。

解答例1 「ICT技術やBIMの活用による工程管理の最適化」

対策

BIM(Building Information Modeling)を活用して、施工のシミュレーションを行い、工種間の干渉や作業の流れを事前に調整する。

効果

施工計画の精度が向上し、手戻り作業や手待ち時間を削減できる。

解答例2 「省力化技術・プレファブ工法の導入」

対策

プレキャストコンクリート(PCa)部材やユニット鉄筋など、工場で事前に加工された部材を使用し、現場作業を減らす。

効果

作業時間を短縮し、施工精度を向上させることができる。特に、型枠工事や鉄筋工事の負担を軽減できる。

解答例3 「資材管理の徹底と搬入計画の最適化」

対策

資材の納入スケジュールを事前に調整し、現場の進捗に合わせたJust-In-Time方式での搬入を実施する。また、資材の配置計画を明確にし、スムーズに取り出せるようにする。

効果

資材待ち時間の削減と作業効率の向上につながる。

解答例4 「情報共有の強化による作業効率の向上」

対策

施工管理者、作業員、協力会社がリアルタイムで情報を共有できるシステム(例:クラウド型施工管理アプリ)を導入する。

効果

施工計画や変更点の共有がスムーズになり、作業の混乱を防ぐことができる。

まとめ

建設現場の生産性向上を妨げる要因には、工程管理の不備、施工方法の非効率性、資材管理の問題、情報共有の不足 などがある。

これらを改善するためには、ICT技術の活用、プレファブ工法の導入、資材管理の最適化、情報共有の強化 などの対策が有効である。

施工管理者として、これらの取り組みを推進することで、限られた工期・人員の中で生産性を高め、スムーズな施工を実現することが求められる。

令和7年度版のオリジナル参考書が完成しました!

手元に参考書が欲しいという方は下記サイトで販売をしています。

A4用紙で243枚分というかなり濃い内容となっています。

※参考書には、このサイトに掲載がされていない情報も沢山載っています。

どこでご購入をされても内容は同じです。

『一級建築施工管理技士』で検索をして下記の画像を探してください!

お急ぎの方はデータでの販売も行っています。

※すでにPayPalアカウントをお持ちか、新たにアカウントを開設された方に限ります。

Paypalの新規登録(無料)はこちら⇒ Paypal公式サイト

掲載内容

1.過去19年の出題傾向

年度ごとに詳細をまとめました。これをじっくりと分析することで、これまでの流れが見えてくるはずです。さらに、その流れを読み解けば、次年度にどのようなテーマが出題されやすいのかを予測する手がかりになるかもしれません。

2.今回の見直しで第二次検定の経験記述はどう変わったか?

具体的な変更点や、これにどう対応していけば良いのかについて、この参考書で詳しく解説をしています。また、参考書の効果的な活用方法についても分かりやすく説明をしています。

3.平成18年度~令和6年度の本試験解答例

試験対策として、過去問を理解することは基本です。昨年度に第二次検定の見直しが実施されましたがそれでも過去問を捨てることは出来ません。繰り返し見ていると、どういうところが設問として出やすいのか見えてくると思います。

4.構造種別 経験記述例

新築工事において特に重要な、主要構造の3種類(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造)に関する施工例を豊富に取り揃えています。さらに「おまけ」として、新築工事だけでなく改修工事に関する施工例も追加しました。

5.業種別 重点対策問題

受検者には、専門工事業の方が多い現実を踏まえ、この参考書では全17業種にわたる解答例を準備しました。実際の施工現場を想定した具体的で実践的な内容により、各業種ごとの特徴を踏まえた解答を分かりやすく解説しています。

6.一問一答式

試験対策に役立つ解答の「引き出し」として、知識を効率よく整理できる一問一答形式の内容を加えました。この形式では、試験で問われやすい内容を厳選し、要点を簡潔にまとめています。忙しい受検者の方でも、スキマ時間を活用して効率的に学べる工夫を盛り込んでいます。

7.建設副産物・環境問題への対策

建設副産物の適正な処理や環境問題への対応は、建設業界における重要な責任であり、未来に向けた永遠の課題と言えます。SDGs(持続可能な開発目標)を意識した建設活動や、最新の法規制を考慮した実例も収録。これにより、試験対策だけでなく、実務での活用にもつながる内容となっています。

8.経験記述の良い書き方・良くない書き方

同じ内容でも、記述の仕方一つで採点者に与える印象が大きく変わります。この章では、採点者の視点を意識した「良い記述例」と「良くない記述例」を比較しながら、効果的な表現方法を学ぶことができます。

9.施工経験記述はこの3つ!

施工経験記述の出題傾向を分析した結果、対策すべき課題は3つに絞ることができます。これら3つのテーマごとに、出題ごとの解答の注意点や重要な記述のポイントをまとめています。この章を読み込むことで、施工経験記述の対策は万全です。

10.令和7年度予想問題 鉄骨(S)造・鉄筋コンクリート(RC)造

令和6年度は「鉄筋コンクリート(RC)造の合理化」でした。これまでの流れで考えると、令和7年度は「〇〇造の〇〇〇」。この章では鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨(S)造での品質管理・合理化・環境管理それぞれ6パターンでの設問と解答例を考えてみました。ヤマを張ることはオススメ致しませんが、対策は必要です。

過去問データからの施工経験記述対策

- 過去19年の出題傾向

- 見直しで施工経験記述はどう変わった?

- 施工経験記述 過去18年分の本試験解答例

- 構造種別 施工経験記述例

- 業種別 重点対策問題

- 施工経験記述 解答参考例

- 応用問題が出ても怖くない!一問一答式で対策

- 建設副産物・環境問題への対策から経験記述を考える

- 施工経験記述の良い書き方・良くない書き方

- 独学でも出来る!施工経験記述はこの3つ!

最新の施工経験記述対策メニュー

1.鉄骨造パターン

2.鉄筋コンクリート造パターン

二次試験へ向けて有効活用致しましょう♪