試験に出そうな業種別重点対策問題

ここは、試験に出そうな業種別のキーワードで満載の内容となっています。

自分が好きな、もしくは得意な業種を選びましょう。

そして、どのような問題が出てもワードが出てくるまで勉強しましょう。

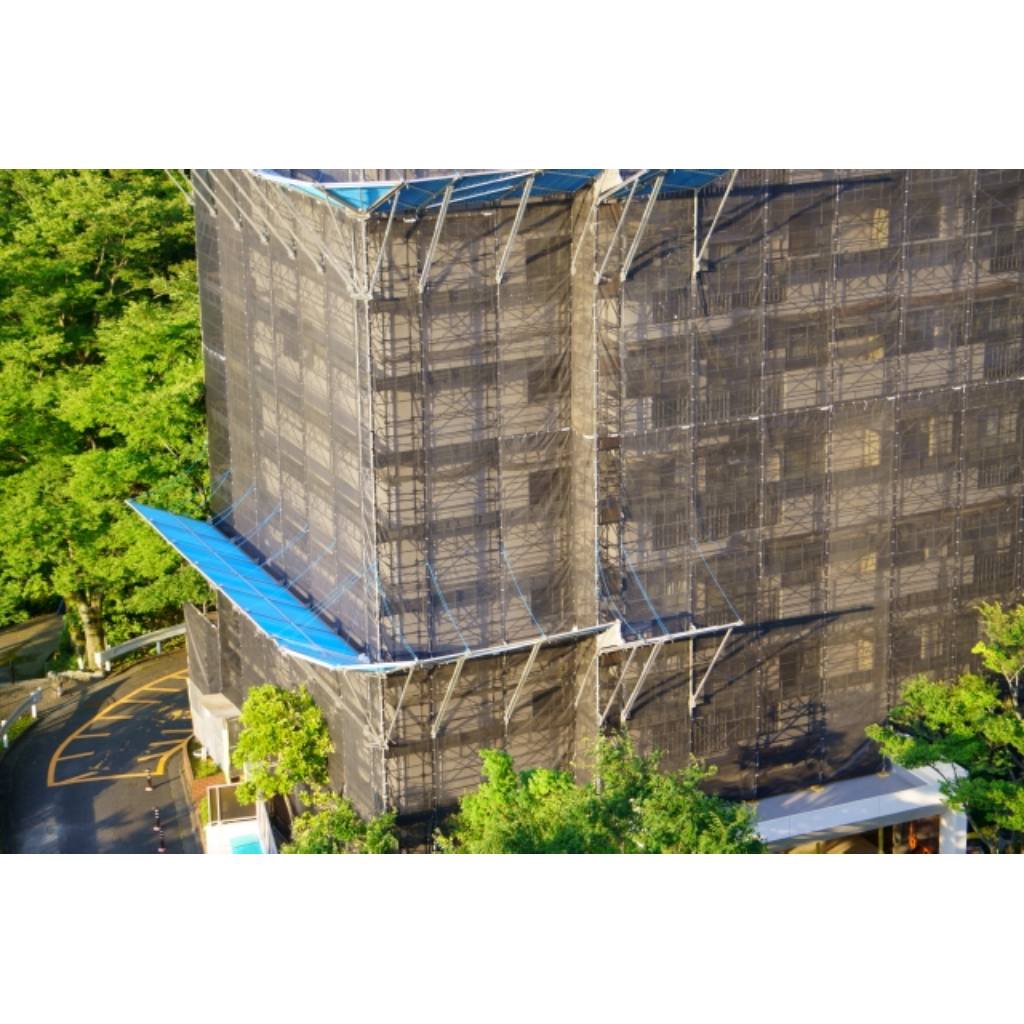

仮設工事

①仮設工事

| 留意した事項 | 低層だが、タワークレーンとロングスパンエレベーターの両方を設けた。 |

| 理由・目的 | 資材の荷揚げ、荷下げやゴミの片付け等にさかれる時間はかなり多いため、その時間を設備の充実により減らすことができるため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 毎日のように行われる資材の荷揚げやゴミ片付けが、時間待ちすることなくスムーズに行われ、作業時間の短縮が図れた。 |

※『ロングスパンエレベーター』大きな距離を移動するために設計されたエレベーター。

②仮設工事

| 留意した事項 | 適正な足場を保ち、作業性を向上させる。 |

| 理由・目的 | 定期的に足場の点検を行い,無断改造や作業性が悪くないか,点検,確認を行った。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 足場チェックリストを用いて点検し,不適合箇所はすぐ直させ,確認を行って適正な足場を保つことができた。 |

③仮設工事

| 留意した事項 | 作業通路の確保として床にテープ等で通路を明示した。分別ゴミの回収を徹底した。 |

| 理由・目的 | 作業ヤードの確立とふくそう作業でのバッティングのトラブル、能率低下の軽減のため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 作業ヤードの整理とゴミ等の片付けを徹底したことによって、スペースに余裕ができ作業の生産性向上が図れた。 |

④仮設工事

| 留意した事項 | 型枠解体時の根太パイプ、端太角材、コンクリート片などの窓、その他の開口部からの飛来落下災害について留意した。 |

| 理由・目的 | 2面が人通りの多い道路に接し、窓の開口がスラブ上からスラブ下まであり、型枠建込みから、解体時の際の飛来落下の危険があったため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 型枠の建込みの段階から平行して外部足場を架設し、道路側の2面は、防音パネルを取り付け、仮囲いに鋼板3mを用い、その上1mに朝顔を取り付けた。型枠解体時には道路側の壁開口部は全て大パネルで塞ぎ、スラブ、大ばり型枠の解体を行った。大パネルは転用して使用できるようにした。ただし、上にあげる場合は、足場のつなぎを盛り替えした。その結果、安全に飛来落下物を防止できた。 |

⑤仮設工事

| 留意した事項 | 外部足場の幅を900から1,200に変更した。 |

| 理由・目的 | 外壁工事の動線を広くとることができ、躯体工事、仕上げ工事をスムーズに行うことができるため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 躯体・仕上げ工事とも予定した工程よりも3週間早く完了することができた。 |

⑥仮設工事

| 留意した事項 | 仮設通路 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①通路面に、つまずき、すべり、踏抜がないようにする。 ②通路面より高さ 1.8m 以内に障害物がないようにする。 ③床板と床板の隙間は 3cm 以下とする。 ④墜落の危険がある箇所には、高さ 85cm 以上の丈夫な手すり及び中桟を設ける。 ⑤高さ10cm以上の幅木を設ける。 |

⑦仮設工事

| 留意した事項 | 仮設動力盤及び仮設照明の整備。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 手持ち時間の発生がなく、予定工期内に完了できた。 |

⑧仮設工事

| 留意した事項 | 外部足場の幅を900から1,200に変更した。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 躯体・仕上げ工事とも予定した工程よりも3週間早く完了することができた。 |

⑨仮設工事

| 留意した事項 | 仮設通路 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①通路面に、つまずき、すべり、踏抜がないようにする。 ②通路面より高さ 1.8m 以内に障害物がないようにする。 ③床板と床板の隙間は 3cm 以下とする。 ④墜落の危険がある箇所には、高さ 85cm 以上の丈夫な手すり及び中桟を設ける。 ⑤高さ10cm以上の幅木を設ける。 |

⑩仮設工事

| 留意した事項 | 単管足場(単管本足場) |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①建地の間隔は、けた行方向 1.85m 以下、梁間方向 1.5m 以下とする。 ②建地の継ぎ手は、千鳥になるように配慮する。 ③地上第一の布は 2m 以下の位置に設ける。 ④建地の高さが 31m を超える場合は、最後部から測って 31m より下の建地は鋼管 2 本組とする。 ⑤建地間隔が 1.8m の場合、建地間の積載荷重は 400kg を限度とする。 |

⑪仮設工事

| 留意した事項 | 墜落災害防止 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 作業床 ・高さが 2m 以上の箇所で作業する場合は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある場合には足場などによる作業床を設けなければならない ・作業床の端、開口部などには囲い、手すり、覆いなどを設けなければならない ・防網を張り、労働者に安全帯を使用させること 手すり ・労働者に墜落の危険を及ぼすおそれのある個所には、高さ 85cm 以上の丈夫な手すり及び中桟を設けなければならない ・足場などの手すりは、高さを90cm以上とし、束柱の中心間隔は2m以下、幅木と中桟および上桟との内法寸法が 45cm を超えないように取り付ける ・幅木は 10cm 以上の高さとし、束柱に強固に取り付ける 墜落防護工 ・囲いが墜落防護工であり手すりと同じである 安全ネット ・吊り足場などで囲い、手すりなどの設置が困難な場合に、防網として水平に張って用いられる ・素材は合成繊維で網目は 10mm 以下とする ・網糸は十分な強度を必要としており、親綱、吊り綱は、新品時において 1,500kgf 以上の引張強度が必要である 安全帯および親綱 ・支柱足場の組み立て、解体作業や鉄骨建方時には、最上部では手すりなどの墜落防止施設は設置できないため、親綱を張り、安全帯を使用し、墜落事故を防止する |

地下工事

①地下工事

| 留意した事項 | 山留支保工の施工 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①使用する鋼材の検査を行った。 ②各段階の決められた設置深さを守った。 ③掘削進行中に山留壁は不安定状態になりやすいので、掘削完了後、迅速に切梁、腹起しを設置した。 ④切梁、腹起しの設置において、水平、垂直方向とも通りよく施工し、水平方向の通りは±10mm 程度の精度とした。 ⑤腹起しと山留壁の隙間を充てんした。 ⑥腹起しを支えるブラケットの分担する鉛直荷重を考慮して、溶接長さなどに十分な耐力をもたせた。(予期しない荷重が掛かることや、材料置場・作業通路となることがあるため) ⑦切梁を受けるブラケットの役割をよく理解して取り付けた。 ⑧接合部の加工精度の調整を行い、「緩み」対策を行った。 |

②地下工事

| 留意した事項 | 山留支保工と掘削 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①軟弱地盤や水位の高い場合で山留壁の変形量を小さくする必要があったため、一次掘削をできるだけ浅くした。 ②山留壁の止水性に心配のあったため、山留壁際を試掘して、グラウトなどの補修処理を行い、掘削にかかった。 ③山留壁は掘削が完了した後もクリープ変形が進行するため、掘削面積が大きかったので、掘削が完了した工区から併行して切梁を架設して山留壁を支える順序で施工した。 ④山留壁と新築建物の隙間の埋戻し ・工程の最終段階(切梁解体)で施工されるので、クリティカルパスになる可能性が高いため、入念な施工計画を行った。 ・充てん、締固め効果のある砂質土を確保した。 ・投入開口部分を多数残しておいた。 ・埋戻し土の仮置場を計画した。 ・切梁、腹起しの解体の前に行った。 |

杭工事

①杭工事

| 留意した事項 | 打設時の位置、建て入れに留意した。 |

| 理由・目的 | 水平方向のズレ、鉛直精度の確保。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①2方向からトランシットで計測管理。 ②打込み中、随時杭軸の変位、傾斜及び貫入状況を観測し、初期に修正した。 ③打込み完了後の杭頭の水平方向のズレは、設計位置よりD/4(Dは杭径)かつ、100㍉以内で傾斜は、1/100以内とした。 |

②杭工事

| 留意した事項 | 既製杭の継ぎ手溶接に留意した。 |

| 理由・目的 | 継ぎ手溶接の精度アップ |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①継ぎ手の食違いは、2㍉以下とした。 ②盛上げ不足があってはならないが、余盛は、3㍉以下とした。 ③気温が0℃~15℃の場合は、溶接部の前後左右100㍉以内を36℃以上に加熱した。 |

③杭工事

| 留意した事項 | 鉄筋かごの加工及び組立に留意した。 |

| 理由・目的 | 鉄筋かごの加工・組立精度のアップ |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①帯筋は主筋に鉄線で結束し、帯筋の重ねは、片面10d以上の溶接とした。 ②鉄筋かごのかぶり厚さを確保する為、スペーサーを3~5m間隔で4ヵ所以上取り付けた。 ③杭径が1.3mの場合、形状維持の為、FB6x50㍉のリングを取り付けた。 |

④杭工事

| 留意した事項 | 場所打杭頭処理をバキューム方式に切り替えて、吸引等レイタンス処理の管理や飛散防止の仮囲養生への徹底。 |

| 理由・目的 | 工期短縮や騒音、振動の軽減における紛争等の回避による生産能率の向上のため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 近隣からの苦情もなく、工期短縮による生産性向上が図られた。 |

⑤杭工事

| 留意した事項 | アースドリル工法のコンクリート調合 |

| 理由・目的 | 杭工事は目に見えないところで耐力が決定され、載荷試験を実施するケースがまれであり、施工プロセスの品質管理の重要性が極めて高いため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | コンクリート調合について、次の許容値を確保した。 ①水セメント比:60%以下 ②所要スラング:21cm 以下 ③単位セメント量:300 ㎏/m3 以上(泥水中で打ち込む場合)270㎏/m3以上(空気中で打ち込む場合) |

⑥杭工事

| 留意した事項 | アースドリル工法のコンクリートの打設 |

| 理由・目的 | 杭工事は着工間もなく行う工事であり、十分な準備時間が取りにくく、地盤の状況、工法、材料発注、車両の出入り、騒音・振動など、近隣関連を含めた多方面の状況を十分に把握した品質管理が求められたため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①練混ぜ開始から打終りまでの時間については、25℃以上は90 分以内、25℃未満は120 分以内とした。 ②スライムの巻込み防止のため、コンクリートはできるだけ中断しないように打設した。 ③打込み始めは、プランジャーを使用し、トレミー管の先端は底から 200 程度上げて実施した。 ④トレミー管の接続部はゴムバッキンを挟み、漏水防止処置を行った。打設ごとにコンクリート天とトレミー管長さをチェックして、トレミー管がコンクリート中に2m以上挿入されているように、トレミー管の引抜を行った。 |

土工事

①土工事

| 留意した事項 | 敷地に余裕があったため残土を仮置きした。 |

| 理由・目的 | 残土が出るたびごとの運搬に比べ運搬回数を減らすため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 残土処理をスムーズに行うことができ、騒音等の近隣問題もなく、運搬回数が減ったため経費削減となった。 |

②土工事

| 留意した事項 | 近くの遊休地を借りて、残土の仮置場とした。 |

| 理由・目的 | ダンプの台数を減らし、残土の最終処分が最少量となり、埋戻し土を削減するため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 根伐作業の時間が短縮でき、埋戻し土を表層面だけにし、削減することができた。 |

③土工事

| 留意した事項 | 所要の地耐力を確保するための土工事 |

| 理由・目的 | 土工事は、山留め支保工、桟橋、水替排水など仮設工事に深く関連し、所要の地耐力を確保するため、最終掘削の品質管理には、特に留意する必要があるため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①根切り底を乱さないように、掘削敷より 30cm 程度浅い位置から、慎重に機械掘りを行った。 ②パケットの爪に鋼板を取り付け、養生した。 ③掘り過ぎないようにするとともに、転圧によるくい込み量を 0~30 ㎜見込み、根切り面の平坦 に留意した。 ④床付け地盤の乱れが数箇所あったため、ローラによる転圧と締固めによって、自然地盤と同 程度の強度を確保した。 ⑤よく締まった砂れき地盤を掘り過ぎてしまい、原地盤と同等以上に締め固めるのが難しかった ため、砂質土にセメントを混合して安定処理を行った。 ⑥杭本体に損傷を与えないこと、杭間地盤の掘過ぎやかく乱に注意をすることに留意して、杭 間ざらえを実施した。 |

鉄筋工事

①鉄筋工事

| 留意した事項 | 鉄筋ガス圧接の施工に留意した。 |

| 理由・目的 | 鉄筋ガス圧接の精度アップ。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①圧接面の加工は、グラインダー掛けで出来るだけ平滑に直線で交わるように加工し、周囲を面取りした。 ②圧接部の径は、鉄筋径の1.1倍以上になるよう、また、ふくらみは細い方の径の1.4d以上となるように監視した。 ③鉄筋の軸心の食違いは、細い方の鉄筋径の0.2d以下となるよう監視した。 |

②鉄筋工事

| 留意した事項 | 1階外部地上でデッキプレートにスラブ筋を組みレッカーで吊り上げ、現地作業は溶接のみとした。 |

| 理由・目的 | 地上で組むことにより鉄筋ピッチ、かぶり厚さの施工・検証を確実に行うため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | コンクリート打設時の鉄筋ピッチ、コンクリートかぶり厚さも正確に施工でき精度が向上した。 |

③鉄筋工事

| 留意した事項 | 鉄筋のかぶり不足 |

| 理由・目的 | 筋材の剛性が小さいために、柱筋・壁筋・梁筋が型枠の中で、床筋が型枠の上で、自由に動いてしまうため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 以下の項目に留意することで、構造体の耐久性を低下させることなく、不具合が解消される。 ①幅止め筋を設置し、鉄筋交差部を結束して鉄筋部材の剛性を高めた。 ②所要のかぶり厚が確保できるスペーサーを設置した。 ③床型枠から突き出している壁筋や柱筋が、コンクリート打設時に乱れが生じないよう処置した。 |

④鉄筋工事

| 留意した事項 | 鉄筋のかぶり不足 |

| 理由・目的 | 鉄筋の加工間違いにより、かぶり不足が生じる可能性があったから。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①設計図からではなく、施工図(コンクリート図)から加工寸法を決定するように変更した。 ②加工開始前に加工台に現寸を書き込むように指示した。 ③加工開始直後に加工された寸法をチェックするように指示した。 |

⑤鉄筋工事

| 留意した事項 | 圧接部の内部欠陥の予防 |

| 理由・目的 | 風・雨・雪、鉄筋端面処理の不十分さ、圧接器セットのまずさ、加熱・加圧の不適切さ、圧接器の早期解体、圧接工の技量不足などの欠陥発生要因があったから。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 外からは欠陥が見えず、予防処置の重要性が高いため、次の点に留意した。 ①天候による作業制限と養生を行った。 ②グラインダー掛けを含めた作業手順を遵守した。 ③作業は、ガス圧接技量資格者で実施した。 |

型枠工事

①型枠工事

| 留意した事項 | 型枠の構造計算に留意した。 |

| 理由・目的 | 打放しコンクリートの表面平滑度の向上。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①曲げを受ける合板せき板の計算は、単純梁として扱った。 ②縦端太、横端太材は、単純梁と両端固定梁の中間として計算した。 ③たわみ、はらみは、1~2㍉程度となるようにセパレーター間隔を挟めた。 |

②型枠工事

| 留意した事項 | 2~6階の階高、梁断面寸法等を統一し無加工にて型枠を利用し、作業員へ組立方法等を指導した。 |

| 理由・目的 | 型枠の加工手間等を省き効率を上げ生産性向上に結びつけるため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 工期の短縮ができ評価された。型枠残置期間等の細かい指導の必要性が明らかになった。 |

③型枠工事

| 留意した事項 | 加工場以外での加工を禁止した。 |

| 理由・目的 | 型枠内のゴミ・木くずが少なくなり、清掃する手間をなくすため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 清掃人夫が減ってコスト・工程が少なく済み、品質の良いコンクリートが打設できた。 |

④型枠工事

| 留意した事項 | 定期的に実施している型枠支保工技術者講習を受講させた。 |

| 理由・目的 | 現場内また会社内だけの仕事の方法、用語、工具等だけでなく、新しい知識、発見を含めた技術向上となるため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 受講後、自信がつき一層積極的に作業に取り組むことができた。 |

⑤型枠工事

| 留意した事項 | フラットデッキを用いた床版型枠の使用による搬入検査の徹底の指導。 |

| 理由・目的 | 工場溶接製品なので精度が良くなり、配筋等の乱れがなく工期短縮による労働生産性の向上につながるため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 搬入検査の徹底により精度の良い型枠を使用でき、工期短縮による労働生産性の向上につながった。 |

コンクリート工事

①コンクリート工事

| 留意した事項 | 単位水量の最大値に留意した。 |

| 理由・目的 | コンクリートの耐久性を確保する為であり、水量が多いとセメントや細骨材が増え中性化の進行や、ひび割れも発生する。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 普通ポルトランドセメントを用いるコンクリートの単位水量の最大値は、185kg/㎥以下とし水セメント比の最大値は65%以下とした。 |

②コンクリート工事

| 留意した事項 | 空気量の最大値の確認に留意した。 |

| 理由・目的 | 空気量が所定の量より多すぎると、圧縮強度が減少し、かつ耐久性が低下し、中性化の進行も早くなる。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 普通コンクリートのAE剤、AE減水剤又は高性能AE剤を用いる所要空気量の目標値は、4.5%とした。 |

③コンクリート工事

| 留意した事項 | コンクリートに含まれる塩化物量に留意した。 |

| 理由・目的 | 塩化物が余分に含まれると、耐久性も低下し、鉄筋に対する防錆力が徐々に低下し錆が進行し、膨張して割裂破壊が生じる恐れがある。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 塩化物量を、塩化物イオン量で、0.3kg/㎥以下を確認した。 |

④コンクリート工事

| 留意した事項 | フレッシュコンクリートの現場試験に留意した。 |

| 理由・目的 | 現場での筒先における品質検査の精度アップ。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①コンクリートの採取は、種類が異なるごとに1日1回以上かつ150㎥ごと又はその端数につき1回以上試験を実施した。 ②1回の供試体の個数は、材齢7日用、28日用、型枠取外し時期決定用のそれぞれ3個とした。 ③供試体は、工事現場において、JIS A 1132によって作製し、養生を行い脱型は作製後48時 間で実施した。 |

⑤コンクリート工事

| 留意した事項 | コンクリート打設前に現地にて打設順序、場所を確認するため模擬打設を行った。 |

| 理由・目的 | 打設時ホースの位置、バイブレーター、たたき工の連携をうまく行い、後戻りの発生を回避するため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | コンクリートのコールドジョイント、ジャンカが全くなく非常に精度の良いコンクリート打設ができた。 |

⑥コンクリート工事

| 留意した事項 | 打設計画(打設順序、打設方法、人員配置、役割分担、生コン車の調整等)を立て、作業員に周知させた。 |

| 理由・目的 | 時間内での終了と次工程に支障(ジャンカ、コールドジョイント等)がでるコンクリートの手直しをなくし、次工程ヘスムーズに進めるため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | コンクリート精度の向上と次工程へ支障なく進めるので工期短縮が図れた。 |

⑦コンクリート工事

| 留意した事項 | 鉄筋コンクリート工事のコンクリート打込み |

| 理由・目的 | 鉄筋コンクリート工事は、建物の構造安全性を確保するための工事であり、施工プロセス管理および検査・試験とも極めて重要であるため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①垂直に打ち込み横流しを避け、縦型シュートを使用して自由落下高さを小さくすることで、分離を防止してジャンカ・豆板の発生を抑制した。 ②打継ぎ時間間隔について、外気気温 25℃未満の場合は 150 分、25℃以上の場合は 120 分以内とし、適切な打設順序で打設するとともに、打継ぎ部はバイブレーターで十分締め固めることで、コールドジョイントをなくした。 ③1 日の打設量は、ポンプ車 1 台当り 250m3 までとした。 ④生コンクリートプラントが複数箇所に及んだため、打分けをハッキリ区別し、責任区分を明確にした。 |

⑧コンクリート工事

| 留意した事項 | コンクリート打放し面を美しく仕上げるために、型枠精度に留意した。 |

| 理由・目的 | 型枠工との打合せを入念に行い、職長の指示のもと建込みを行わせた。打設前には型枠の寸法、建ち、汚れの有無を点検し、清掃の後打設した。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 躯体図に型枠を確認した箇所の記録をし、コンクリート打設後の寸法、建ちの確認、比較を行うことで、型枠の精度を高め、美しいコンクリート面を得られた。 |

⑨コンクリート工事

| 留意した事項 | 打放しコンクリートの美観と、平滑精度と豆板をださないことに留意した。 |

| 理由・目的 | 発注者と設計者の強い要求があったため。建物としての芸術性を確保し、会社としての施工技術力を発揮するため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 打放しの精度、美観を確保するため型枠と木コン、化粧目地の割付けを確実に行った。表面の平滑度を確保するため型枠は厚さ15mmの合板を用いた。剥離材はあらかじめ実験し、色むらがでない物を使用し、型枠のたわみは2mm程度に押さえた。コンクリートは流動化剤入りで、高周波バイブレーターは棒形、壁振動形を2台ずつ用いて密実な打設をした。型枠の建入れ、はらみなどは途中何度も測定しその都度修正させた。打放しコンクリートの品質と美観が確保できた。 |

鉄骨工事

①鉄骨工事

| 留意した事項 | セットトルク係数値の確認に留意した。 |

| 理由・目的 | 種類と等級が設計図書通りでないと、接合部の構造的な欠陥を生じ、強度不足で破壊や変形が生じる。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 高力ボルトの箱の品質保証書により種類と等級とセットのトルク係数値検査の結果を確認し、ナットの表示記号からも確認した。 |

②鉄骨工事

| 留意した事項 | 高力ボルト孔の径と縁端距離及びボルト間隔に留意した。 |

| 理由・目的 | 孔の余裕や縁端距離が規定値以下でないと応力伝達に異常を生じ、接合部のボルトやプレートにせん断力破壊を生じる恐れがある。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | M20、M22の孔は、Φ22、Φ24とし、縁端距離は40ミリ以上とし、ボルト間隔は60ミリ以下を確認した。 |

③鉄骨工事

| 留意した事項 | スプライスプレート等の摩擦面の性能に留意した。 |

| 理由・目的 | 高力ボルト摩擦接合部の性能を確保する為、摩擦面の処理とボルト締付力の管理が重要で、摩擦係数不足は接合部が破壊する。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | すべり係数値の確保のため表面粗度50μmRy以上をショットブラストですべり係数値0.45以上を確保した事を確認した。 |

④鉄骨工事

| 留意した事項 | トルクコントロール法での締付機の調整に留意した。 |

| 理由・目的 | 高力ボルトでの一次締付を、トルクレンチで所定のトルク値で被締付材間を完全に密着させるため、締付器具の調整が重要である。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 締付機と軸力計を用い調整作業を行い、測定許容誤差は±3%とし、一次締付はM20、M22は150N・mを確認した。 |

⑤鉄骨工事

| 留意した事項 | 高力ボルト接合を用いる摩擦面の処理に留意した。 |

| 理由・目的 | 摩擦面の処理状況の精度アップ。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①接合面のすべり係数として、0.45以上となるようにフィラー材も主材とまったく同様に管理した。 ②ミルスケールの除去は、座金の外形の2倍程度の範囲となっているのを確認し、ショットブラスト法を用いて錆を取り除いた後、外部に放置して自然発生の赤錆面となった事を確認した。 |

⑥鉄骨工事

| 留意した事項 | BOX柱継手の目違いによる溶接のど厚の不足による不具合処置 |

| 理由・目的 | コラム柱、BOX柱の現場溶接継手位置に目違いが生じ、溶接ののど厚が板厚以下に減少したため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①不具合処置については、建方後、建入れ精度と共に、柱目違いも計測し、バランスのとれた建入れ直しをすることに留意した。 ②ゆがみ直しによる矯正、目違いは修正ピースを使って修正した。 ③肉盛り溶接によるのど厚の確保、ガウジングによる溶込み幅を増大した。 ④補強プレートによる溶込み幅の増大及びのど厚を確保した。 |

⑦鉄骨工事

| 留意した事項 | 鉄骨のスタッド溶接の品質管理 |

| 実施した内容 | 鉄骨大梁部の現場溶接スタッドの15度曲げ試験を行った。 |

| 結果・評価 | スタッド100本を1ロットとし、1ロットに1本ハンマーで打撃し、15゜曲げ試験を行い、溶接部のひび割れ、破断がないかを確認し、合格した場合、そのロットを合格とした。 |

⑧鉄骨工事

| 留意した事項 | 鉄骨建方中の墜落災害に留意した。 |

| 理由・目的 | 部材の断面が細く、移動歩行に危険が伴い、開口部が広いため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 最初の2節1柱の建方の吊り治具の取り外しに危険が伴うので、作業用人捌レッカー車を使用して、第1柱の建方作業を行った。角鋼管柱には、すべて昇降用の鉄筋タラップを取り付けた。柱、大ばりの取り付け後、全通りの大ばり上に親綱を張り、命綱を使用させて小ばりの取り付けをし、直ちに落下防止用の水平養生ネットを張り、並行して外部足場の架設を行い、建入れ直し後本締めを行った。 |

塗装工事

①塗装工事

| 留意した事項 | 塗膜性能を確保するための塗布量確保。 |

| 実施した内容 | 塗装時に塗布面積当たりの塗料の使用量を1缶単位でチェックし、使用塗布量を確保した。角部は塗膜が薄くなるので、最初にタッチアップで1回塗りを施した。 |

| 処置・効果 結果・評価 | 塗装膜厚を確保するために、半硬化状態の膜厚を測定できる針入式の膜厚計にて塗膜厚をチェックした。 |

②塗装工事

| 留意した事項 | 気象状況の変化に対する塗装面の保護。 |

| 実施した内容 | 夏期の外壁の吹付け塗装であったので、急激な乾燥を避けるために、足場の外側や天井面をシートで覆った。 |

| 処置・効果 結果・評価 | 風速5m以上の場合は、ちりやほこりが飛来して悪影響を及ぼすので作業を中止した。 |

③塗装工事

| 留意した事項 | 外装塗装面の均一化 |

| 理由・目的 | 外気温が2℃を下回るときはシートで養生した。足場も連結ゴンドラを採用し、作業性向上による品質の確保を図った。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 試し塗りによる承認、中間検査で確認。 |

内装工事

①内装工事

| 留意した事項 | 素地ごしらえ材のホルムアルデヒド放散量に留意した。 |

| 理由・目的 | 屋内の施工で特に、接着剤と塗料を用いる施工であるので、ホルムアルデヒド放散量の安全性の確認管理を重要視した。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆の塗料を用いる事にした。また、塗料メーカーからMSDSによる安全性も確認した。 |

②内装工事

| 留意した事項 | 石膏ボードの浮きやへりの割れ等に留意した。 |

| 理由・目的 | 素地ごしらえする前に石膏ボードの緩みは不具合となり、又へりに割れ、目地底がない場合も不具合となる可能性があったから。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ボード面を軽く叩いて胴縁の位置と固定金具を確認した。またGLの場合も接着剤の位置と浮き等を手で叩いて検査した。 |

③内装工事

| 留意した事項 | 吸込み止めの施工に留意した。 |

| 理由・目的 | 吸込み止めを均一に塗り付けないと色斑ができ、仕上がりツヤの変化が生じる。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | JISK5663合成樹脂エマルションシーラーはクリヤータイプを使用し、均等に全面に塗り付ける事を確認する |

④内装工事

| 留意した事項 | 穴埋めパテかいに留意した。 |

| 理由・目的 | 大壁面や大空間では素地面とパテ等の肌違いによる光沢むらが目立ちやすい。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 大壁面又、ボードの目地が継目処理工法の場合はA種、パテかい→研磨紙ズリ→吸込み止め→パテしごき→研磨紙ズリとした。 |

⑤内装工事

| 留意した事項 | ビニル床シートの継ぎ手工法に留意した。 |

| 理由・目的 | ビニル床シートの熱溶接の施工精度のアップ。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①床シートは張り付け後、接着剤が完全に硬化してから、はぎ目及び継ぎ手を自動溝切り機で、溝切りを実施した。 ②溝は深さを床シート厚さの2/3程度とし、V字形又はU字形に均一な幅とした。 ③熱溶接機で溶接部を180~200℃の温度で、床シートと溶接棒を同時に溶融し、溶接棒を両端にビードが出来る程度に加圧しながら溶接した。 |

⑥内装工事

| 留意した事項 | 石膏ボードの石膏の直張り工法に留意した。 |

| 理由・目的 | 張付け用接着剤の塗付けと間隔の施工精度のアップ。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①1度に練る分量は、1時間以内に使いきれる量とした。 ②接着剤の盛り上げ高さは、ボード仕上り面の高さの2倍程度とした。 ③接着剤の間隔は、ボード周辺部は150~200mm間隔程度、ボード中央部は床面より1,200mmまでは、200~250mm間隔とし、1,200mmを超える場所は250~300mm間隔に塗布した。 |

断熱工事

①断熱工事

| 留意した事項 | 断熱工事 |

| 理由・目的 | 断熱工事は、結露防止、省エネルギー、居住性向上のために必要な工事であり、特に住宅系の建物では品確法の施行に伴い、品質管理のレベルを上げていかなければならない工事であるため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①下地面の大きな不陸は補修し、汚れ、油分およびほこりは除去した。 ②吹付け面の温度及び乾燥度は発泡性、付着性に大きな影響を及ぼすので性能表などにより適切な条件で施工することとした。 ③硬化を見はからい、ピンなどで厚さを確認した。 ④換気の少ない場所では、酸欠状態となりやすいので、強制換気を行い、保護マスクの着用を励行することとした。 ⑤建具枠などの化粧材周り及び風がある時は、吹付け材が飛散するのでシート養生を行った。 |

左官工事

①左官工事

| 留意した事項 | 下塗り及びむら直しの施工に留意した。 |

| 理由・目的 | 下塗りが浮き、剥離の原因となるので下塗り精度の向上。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①下塗りの前にセメントペーストを塗る場合は、保水剤を混入し、厚さ1mm程度でペーストが乾かないうちに引き続いて下塗りを行った。 ②下塗り及びラスこすりは、14日以上放置して、ひび割れ等を十分発生させてから次の塗り付けにかからせた。 ③下塗りの表面の荒らし目は十分に硬化せずボロボロに欠けることが多いので、少なくとも2~3日は霧吹きなどの散水養生を行った。 |

②左官工事

| 留意した事項 | 石膏プラスターの養生の方法に留意した。 |

| 理由・目的 | 石膏プラスターの仕上がり後の養生方法の向上。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①上塗り完了後、通風などにより通気の調整を始めるのは、24時間程度経過した後とした。 ②施工時の気温が2℃以下では凍害を生じるので、気温を5℃以上保つように電気暖房等で採暖養生した。過激な温度はひび割れを起こすので避けた。 ③硬化後に余分な水分を速やかに乾燥させないと硬化が遅れ、黄変や白華現象を起こすので、通気の調整を目視確認しながら実施した。 |

タイル工事

①タイル工事

| 留意した事項 | 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の深さ、位置に留意した。 |

| 理由・目的 | タイル面には、乾燥及び湿潤、日射による温度変化、地震等の外力により歪が生じタイルの剥離や躯体から漏水事故が発生するから。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 躯体とタイル下地モルタルの目地は同位置を確認し、垂直目地は柱の左右横と壁の中央、水平目地は階高打継ぎ位置を確認した。 |

②タイル工事

| 留意した事項 | タイルの裏足の形状と寸法に留意した。 |

| 理由・目的 | 外装タイルは小口タイルであったので、裏足の高さと形状をチェックする事が、接着力の確保のため重要な管理である。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | タイル裏足の高さは、1.5ミリ以上、形状はあり状である事を確認し、試験張りで引張り接着強度が0.4N/m㎡以上を確認した。 |

③タイル工事

| 留意した事項 | 張付モルタルの塗り厚さに留意した。 |

| 理由・目的 | 張付モルタルの塗り厚さが薄いと、タイル張り用振動機を用いてタイルを押付けてもモルタルが盛り上がらず剥離する恐れがあった。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 小口タイルでは、張付モルタル厚さを5㍉とし、2層に塗り振動機で目地に張付モルタルが盛り上がるのを確認した。 |

④タイル工事

| 留意した事項 | 張付モルタルの塗り置き時間に留意した。 |

| 理由・目的 | タイルの接着力は、衝撃を与える時間に影響されるので適正な衝撃時間が必要であり、モルタルの粘性硬化の管理が重要であったから。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 張付モルタルの塗り置き時間は、20分程度とし、小口タイルの衝撃時間は3~5秒程度とし両端と中間の3箇所とした。 |

⑤タイル工事

| 留意した事項 | タイル工事の下地及びタイルごしらえに留意した。 |

| 理由・目的 | 剥離のないタイル張りの精度アップ。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①下地モルタルの浮きの検査はテストハンマー、木槌の類で塗り面を叩き打撃音で検査した。 ②下地モルタルの補修部分は、補修後タイル張りまで14日以上放置した。 ③張付モルタルの1回の塗付面積の限度は、密着張り工法で2㎡以下とし、1回の塗付は30分以内に張り終える面積とした。 |

⑥タイル工事

| 留意した事項 | 安全帽、安全帯等着用の徹底。 |

| 理由・目的 | 作業の危険な状態を避けるよう、作業員の意識も向上させ事故防止を目指すため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 朝礼時に服装チェックを行い、作業員の意識向上にもつながり近隣からの評価も良好であった。 |

⑦タイル工事

| 留意した事項 | タイル工事 |

| 理由・目的 | 外壁タイルは、はく落事故が生じると人身被害につながるおそれがあるため、慎重に施工プロセスの品質管理および検査・試験を実施する必要がある。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①張付け用モルタルを下地面に塗り、これが硬くならないうちに、タイル裏面全面にモルタルを塗り付け、タイルをたたき込むようにして張り付けるように留意した。 ②下地側張付けモルタルがやや硬くなっても、圧着作業により,双方のモルタル同士がなじむように接着した。 ③ドライアウト防止のため、下地は十分水湿しを行った。 ④目地掘りについては、目地にはみ出したモルタルをヘラなどで、かき取るようにした。 ⑤モルタルの塗付けについては、くし目ゴテは使用しないで、塗り厚は4~6mmの 2 回に分けて塗るように留意した。 ⑥張付けについては、たたき込みながら張り上げるようにし、振動工具(ビブラート)を使用して、接着安定性の向上を図った。 ⑦タイル側張付けモルタルについては、塗ってから 5 分以内で張ること、直射日光に当てないこと、タイル裏面にモルタルを均一に塗布するため木枠を用いることに留意した。 ⑧下地側張付けモルタルについては、目安を30分~2時間として、オープンタイムを考えて塗るようにした。 |

⑧タイル工事

| 留意した事項 | 外装タイル下地モルタルの付着強度不足 |

| 理由・目的 | つぎのような原因が複合して、発生したと推定される。 ①下塗り直後の強風などで、下塗り表面がドライアウト現象(風邪ひき〉を起こし、脆弱となった。 ②下塗り面の水湿しが不十分なまま中塗りを行ったため、ドライアウトを生じた。 ③中塗りの塗り厚が厚いなどで、鈍圧が下塗り界面まで十分伝わらなかった。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 不具合の部分はコンクリート表面まで削り取り、次の点に留意して、施工し直した。 ①軽量発泡骨材入りモルタルは、保水性が高いといわれているが、塗った直後の養生、特に強風と直射日光を避けるよう養生を必ず行う。 ②軽量発泡骨材入りモルタルは、空気を連行するので、硬化乾燥後の吸水性は砂セメントモルタルより大きい。塗り重ねの前には水湿しを十分行い、ドライアウトを避ける。 ③軽量発泡骨材入りモルタルの表面は凹凸が大きい。鏝圧で中塗りモルタルが凹凸に十分かみ合うよう、塗重ね代は5~10mmを守る。 |

⑨タイル工事

| 留意した事項 | 外装タイル仕上げ工事における施工品質管理による色むらの防止。 |

| 実施した内容 | タイルの工場生産ロットによる色むら対策として、あらかじめ3ロット位にわたるタイルを、役もの部分のロス分も含めて多めに手配し、3ロットごとの微妙な濃淡を混合して張り、極力色違いやむらを生じさせぬようにした。 |

| 処置・効果 結果・評価 | タイル張り工程の中期以降より、日照による外壁の見えがかりを複数の担当者による目視や、連続撮影による写真管理を行い、仕上がりの精度チェックや色むらの進行を未然に回避するようにした。 |

⑩タイル工事

| 留意した事項 | 外壁タイルの品質管理 |

| 理由・目的 | 外壁タイルの剥離を防止するために、下地モルタルの凹凸をなくし、水湿しを十分に行い施工した。 |

| 処置・効果 結果・評価 | タイル張り2週間後に接着力の試験を行い、0.4N/mm2以上の結果で合格として確認を行った。 |

⑪タイル工事

| 留意した事項 | 外壁小口タイルの浮き、剥離脱落に留意した。 |

| 理由・目的 | 夏場の炎天下のタイル張りとなり、タイル下の中塗りモルタル、張り下モルタルの急激な乾燥、収縮が予想されるため。また、ひさしと出窓などの水切り役物タイルが多いため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | アクリル系の接着剤を用いて試験張りを行い、7kg/cm2以上の接着力を確認した。外部足場に直射日光を避けるために全面厚いシートを張り、タイル下地から接着剤入りモルタルで接着力を確保し、伸縮目地を2mピッチに入れ化粧目地のように割付けした。工法は、ビブラート工法を採用し、張付けモルタルは2m2以内で自主管理させ、あげ裏の役物タイルは下から添え木をして、施工後の抜取り検査で6kg/cm2を確認した。 |

石工事

①石工事

| 留意した事項 | 外壁湿式石張り工法の施工に留意した。 |

| 理由・目的 | 湿式工法での施工品質向上のため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①下地鉄筋組立に先立ち、下地面をデッキブラシで水洗いして裏込めモルタルとの接着を確保した。 ②下地鉄筋は、縦横400㍉ピッチ程度となるようにΦ9のアンカーボルトにΦ9の鉄筋を溶接固定した。 ③トロ詰めは、250㍉程度の高さで行い、引き金物と石の継ぎ目が一体となるように数段階で実施した。 |

屋根工事

①屋根工事

| 留意した事項 | 心木ありの瓦棒葺き工法の施工に留意した。 |

| 理由・目的 | 強風の被害を受けない堅固な施工確保。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①亜鉛鉄板の板厚は0.4mmを使い、留付け釘の長さは、付け子及び吊子は45~60mm程度のものを使用した。 ②鋼板葺きに先立ち下葺きのアスファルトルーフィングシートは、長手方向200mm以上、幅方向100mm以上の重ね合わせとした。 ③葺き板、軒先包み板類の留付け釘の間隔は200mmとし、強風地域仕様とした。 |

②屋根工事

| 留意した事項 | 折板の取付け施工に留意した。 |

| 理由・目的 | 重ね形折板の取付けの精度アップ。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①折板をタイトフレームに固定するボルト穴は、ボルト径より0.5mm以上大きくしない事を確認した。 ②折板の端部の端あき寸法は、50mm以上とした。 ③ケラバ先端部に1.2m以下の間隔で折板の山間隔の3倍以上の長さの変形防止材を取り付けた。 |

防水工事

①防水工事

| 留意した事項 | アスファルト防水工事の施工に留意した。 |

| 理由・目的 | アスファルト防水工事の施工品質のアップ。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①下地の乾燥状態が高周波表面水分計で数箇所測定し、含水率8%程度以下を確認した。 ②アスファルトの溶融温度は、3種アスファルトなので270℃程度とした。 ③溶融温度の測定は30分ごとに行い、溶融が3時間以上にならないように使いきれる量を溶融した。 |

②防水工事

| 留意した事項 | アスファルト防水工事の施工に留意した。 |

| 理由・目的 | アスファルトルーフィング類の張り付け施工品質のアップ。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①一般部のルーフィング類の張り付けは千鳥工法とし、重ね合わせ部分は水下側のルーフィング類が、水上側のルーフィング類の下になるように張り付けた。 ②ルーフィングの継ぎ手の幅は、100㍉とした。やむを得ず水上側から張る場合は、重ねを150㍉以上とした。 ③水上側の立ち上がりを400㍉以上とし、入り隅部には補強材として網状アスファルトルーフィングを、立ち上がりと平張り部は100㍉以上となるように捨て張りした。 |

③防水工事

| 留意した事項 | 開口部周りからの漏水防止 |

| 理由・目的 | 毛細管現象、サッシ枠と躯体間の充てん不良、シーリング不良、開口隅部のひび割れなどが原因で発生した。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①漏水不具合は、建物使用者・居住者にとって居住性に大きく影響し、建物内の財産に損害を与えるおそれもあるため、次のような予防処置を実施した。 ②サッシ枠と躯体間の充てん材料に透水性の小さい材料を使用し、サッシ枠と充てん物、充てん物と躯体聞に隙間や空隙ができないように配慮した。 ③シーリング部分には適切な材料を選定して、適切な断面を確保した。 ④被着面ではく離を生じないような処置を施した。 ⑤開口隅角部に発生するひび割れを通して開口部周りから漏水するケースを想定し、開口補強筋の設置によってひび割れ幅を制御した。 ⑥内外装工事に着手する前に、発生したひび割れ幅に応じた処置を施した。 |

④防水工事

| 留意した事項 | アスファルト防水工事 |

| 理由・目的 | アスファルト防水工事は,最低限の居住性を確保するために欠くべからざる工事であり、入念な施工プロセスの品質管理と検査・試験が必要であるため。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①防水下地については、乾燥が不十分だと、ふくれや張仕舞のはがれの原因となるため、デッキスラブや断熱材打込みの場合は、裏面から水分が逃げないので、十分長い乾燥期間をとるようにした。表面の状態は白く乾燥し、掃いた粉が舞い上がる程度とした。 ②下地の状態については、木ゴテ 1 回、金ゴテ 1 回として、押さえすぎないように留意した。くぼみや極端な不陸はモルタル補修を行った。ひび割れや打継ぎ部は、クラフトテープを張り絶縁したうえ増張りするものとした。 ③レイタンスは削り取り、プライマー塗布の前に座敷ぼうきで清掃を行った。 ④ルーフドレンについては、防水仕様に合ったものを使用し、コンクリート打込みとし、天端はスラブより 30mm ほど下げるとともに、下部は増打ちを行った。 ⑤アスファルトの溶融については、躯体コンクリートの上に釜を設置し、ベニヤなどで養生して、断熱した。施工時の温度は 200℃以上とし、溶融温度はアスファルト軟化点+170℃以下に留意した。施工場所の近くには消化器を配置した。 ⑥ルーフィングの流張りについて、アスファルトの使用量は仕様により決まっている歩掛りをチェックして実施した。ルーフィングの重ね代は100㎜とした。 |

⑤防水工事

| 留意した事項 | 屋上防水工事の品質管理 |

| 理由・目的 | 防水下地の亀裂、凸凹、乾燥状態のチェックを専門業者と入念に行い、設計図書に指定された材料で適正に施工できることを確認した。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | 施工計画書に基づいて施工したことを、写真や施工記録をとり監理者に報告した。 |

⑥防水工事

| 留意した事項 | 建物の形状が複雑で、陸屋根のため竣工後の漏水を防止する。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①陸屋根部分には、水たまりが発生しないよう、適宜水勾配をとるとともに水張り試験を行ってから内装工事に着手した。 ②サッシ廻りや、複雑な部分(開口部)のシール防水については、原寸に近い施工図を作成し各業者と十分、納まりについて検討するとともに、水切りや笠木等の補助部材を使用した。 |

⑦防水工事

| 留意した事項 | 屋根アスファルト露出防水箇所からの漏水 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①防水工事を施工する前に、コンクリート下地の点検を行った。具体的には、コンクリート面に突出している番線や鉄筋の処理と、立ち上り部分等の面取り及びコンクリート面の含水率が 8%以下であることを確認した。 ②防水工事施工段階で、ルーフィングの重ね代が100mm以上あることと、溶融アスファルトが裏面に確実に充填されていること及びルーフィング表面の傷や亀裂の有無をチェックした。 |

⑧防水工事

| 留意した事項 | 屋上アスファルト防水の漏水、浸水 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①防水層の損傷・破断がないよう、突起物やモルタルのこぽれ等は完全に除去し、防水層立ち上り端部のコーキングやドレン回りの防水層の密着が完全であることを確認した。 ②密着工法の信頼性を高め、施工後には水張り試験を行い、水みちのないことを確認した。 |

金属工事

①金属工事

| 留意した事項 | 軽量鉄骨天井下地の施工に留意した。 |

| 理由・目的 | 野縁材組立ての強度と変形防止の精度アップ。 |

| 実施した内容、処置・効果、結果・評価 | ①野縁を野縁受けに留め付ける鋼製クリップは、交互に向きを変えて留め付け、クリップが野縁受けの溝にくる場合は、溝内に十分折り曲げる施工とした。 ②インサート及び吊ボルトの間隔は900mm程度とし、野縁受けのはね出しが、150mm以内となるように配置した。 ③下がり壁や天井の段違いが生じる場合は、補強用振れ止めを行い、場合によっては溶接固定し、天井のふところの深い屋内では1.5m以上、屋外では1m以上の場合は、縦横間隔1.8m程度で丸鋼を用いて振れ止め補強を行った。 |

✨✨✨ LINE限定で記述用テンプレを無料配布中!✨✨✨

令和7年度版のオリジナル参考書が完成しました!

手元に参考書が欲しいという方は下記サイトで販売をしています。

A4用紙で243枚分というかなり濃い内容となっています。

※参考書には、このサイトに掲載がされていない情報も沢山載っています。

どこでご購入をされても内容は同じです。

『一級建築施工管理技士』で検索をして下記の画像を探してください!

📩 商品の直接購入をご希望の方は、[こちらのフォーム]からお問い合わせください。

お急ぎの方はデータでの販売も行っています。

※ご購入にはPayPalアカウントが必要です。まだお持ちでない方は、事前に無料登録をお願いいたします。

Paypalの新規登録・利用(無料)はこちら⇒ Paypal公式サイト

掲載内容

1.過去19年の出題傾向

年度ごとに詳細をまとめました。これをじっくりと分析することで、これまでの流れが見えてくるはずです。さらに、その流れを読み解けば、次年度にどのようなテーマが出題されやすいのかを予測する手がかりになるかもしれません。

2.今回の見直しで第二次検定の経験記述はどう変わったか?

今回の具体的な変更点や、これにどう対応していけば良いのかについて、この参考書で詳しく解説をしています。また、参考書の効果的な活用方法についても分かりやすく説明をしています。

3.平成18年度~令和6年度の本試験解答例

試験対策として過去問を理解することは基本です。そして、昨年度に第二次検定の見直しが実施されましたがそれでも過去問を捨てることは出来ません。繰り返し見ていると、どういうところが設問として出やすいのか見えてくると思います。

4.構造種別 経験記述例

新築工事において特に重要な、主要構造の3種類(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造)に関する施工例を豊富に取り揃えています。さらに「おまけ」として、新築工事だけでなく改修工事に関する施工例も追加しました。

5.業種別 重点対策問題

受検者には、専門工事業の方が多い現実を踏まえ、この参考書では全17業種にわたる解答例を準備しました。そして、実際の施工現場を想定した具体的で実践的な内容により、各業種ごとの特徴を踏まえた解答を分かりやすく解説しています。

6.一問一答式

試験対策に役立つ解答の「引き出し」として、知識を効率よく整理できる一問一答形式の内容を加えました。そして、この形式では、試験で問われやすい内容を厳選し、要点を簡潔にまとめています。忙しい受検者の方でも、スキマ時間を活用して効率的に学べる工夫を盛り込んでいます。

7.建設副産物・環境問題への対策

建設副産物の適正な処理や環境問題への対応は、建設業界における重要な責任であり、未来に向けた永遠の課題と言えます。そして、SDGs(持続可能な開発目標)を意識した建設活動や、最新の法規制を考慮した実例も収録。これにより、試験対策だけでなく、実務での活用にもつながる内容となっています。

8.経験記述の良い書き方・良くない書き方

同じ内容でも、記述の仕方一つで採点者に与える印象が大きく変わります。さらにこの章では、採点者の視点を意識した「良い記述例」と「良くない記述例」を比較しながら、効果的な表現方法を学ぶことができます。

9.施工経験記述はこの3つ!

施工経験記述の出題傾向を分析した結果、対策すべき課題は3つに絞ることができます。そして、これら3つのテーマごとに、出題ごとの解答の注意点や重要な記述のポイントをまとめています。この章を読み込むことで、施工経験記述の対策は万全です。

10.令和7年度予想問題 鉄骨(S)造・鉄筋コンクリート(RC)造

令和6年度は「鉄筋コンクリート(RC)造の合理化」でした。これまでの流れで考えると、令和7年度は「〇〇造の〇〇〇」。この章では鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨(S)造での品質管理・合理化・環境管理それぞれ6パターンでの設問と解答例を考えてみました。ヤマを張ることはオススメ致しません、しかし対策は必要です。

過去問データからの施工経験記述対策

- 過去19年の出題傾向

- 見直しで施工経験記述はどう変わった?

- 施工経験記述 過去18年分の本試験解答例

- 構造種別 施工経験記述例

- 業種別 重点対策問題

- 施工経験記述 解答参考例

- 応用問題が出ても怖くない!一問一答式で対策

- 建設副産物・環境問題への対策から経験記述を考える

- 施工経験記述の良い書き方・良くない書き方

- 独学でも出来る!施工経験記述はこの3つ!

応援サポート教材(有料)

最新の施工経験記述対策メニュー

1.鉄骨造パターン

2.鉄筋コンクリート造パターン

二次試験へ向けて有効活用致しましょう♪

市販の参考書も加えるとより効果的!